|

Интересная информация!

|

Евпаторийский театр

Отредактировано 27/05/2024

[ Городской театр Евпатории ]

[ К 100-летию театра им. А.С. Пушкина 'Театр строится на десятки лет' ] [ Письмо об открытии Театра в Евпатории ] [ Большая коллекция изображений ] В.А. Кутайсов, кандидат исторических

наук, старший научный сотрудник Института археологии НАНУ

М.В. Кутайсова, главный специалист Министерства строительной политики и архитектуры АРК Конец XIX и начало ХХ столетий был периодом необычайно бурного развития Евпатории — провинциального уездного города Таврической губернии, превратившегося за столь короткий срок в один из главных причерноморских курортов России. Город рос буквально с американской быстротой: в нем ни на минуту не прекращалось строительство общественных, культурных, прекрасных санаторных и лечебных построек, дач, вилл. В процессе их возведения было освоено огромное по местным масштабам пространство между Карантинным мысом и Мойнакским целебным озером. Многие здания Евпатории того времени мы без преувеличения вправе назвать оригинальными памятниками отечественной архитектуры того периода. Среди них наиболее замечательной постройкой начала XX века является театр [1]. Поводом для обсуждения вопроса о его строительстве послужили два обстоятельства. Во-первых, в 1898 году сгорело старое помещение для представлений (курзал) у старого бульвара (современная набережная им. Терешковой - М.Б.). Во-вторых, в январе 1901 года в городскую управу было подано заявление гражданина Евпатории М.С. Сарача с предложением о пожертвовании 25 тыс. рублей на сооружение театра и народной аудитории, что 30 января 1903 нашло подтверждение в его духовном завещании. Сам жертвователь 17 февраля того же года скончался [2]. Приступить к разработке проекта и строительству здания помешали, однако, острые споры о местоположении самой постройки в черте города. Из-за отсутствия единства в рядах гласных городской думы (так до 1917 года именовались депутаты), этот вопрос необычайно долго ими дискутировался. Первоначально — 21 марта 1903 года — под театр было отведено место напротив Азовского общества пароходства и торговли, там, где позже была возведена греческая церковь. 27 марта намечаемый участок переместили к западу — к мужской гимназии. Очевидные неудобства обоих названных мест заставили думу вновь вернуться к рассмотрению этого вопроса. На сей раз обсуждался вопрос расположения театра на четырех участках — в старом сквере, у гимназии, в Шакаевском саду и напротив здания нынешнего горисполкома (в начале века — дома евпаторийского купца Федора Христофоровича Овчинникова). 29 ноября предпочтение отдается последнему участку, то есть тому, где театр и сооружен. Виртуальный тур по Театральной площади 1 мая 1904 года дума утвердила план и смету в сумме 58 098 рублей, нехватающую часть денег предполагалось позаимствовать в Земельном банке. В результате состоявшихся 25 июня 1904 года торгов осуществление проекта в сумме 44 394 рубля было утверждено за архитектором П.Я. Сеферовым. К сожалению, нам ничего не известно об этом проекте, кроме того, что он был подготовлен евпаторийским архитектором А.Л. Генрихом при участии упомянутого П.Я. Сеферова [3]. Однако дума продолжала дебатировать вопрос о месторасположении театра и о финансировании его строительства, а в результате практическое выполнение проекта откладывалось на неопределенное время. По существу, в решении, казалось бы, этого частного вопроса столкнулось два разных подхода о перспективах дальнейшего развития курортного дела в Евпатории. Член городской управы С.Э. Дуван вполне справедливо полагал, что нельзя воздвигать современное театральное здание в абсолютно чуждой ему среде старого города, в условиях острого дефицита пространства и существующей хаотической застройки. С.Э. Дуван привел целый ряд отрицательных моментов, значительно удорожавших размещение театра на набережной. Это потребовало бы создания искусственной дамбы, закладки более глубоких фундаментов и поднятия уровня подвалов; неудобным было бы и расположение здания боковым фасадом к морю. В случае же переноса театра на запад, на обширной территории вокруг него сформируется новый город, да и общественное здание будет хорошо просматриваться со всех сторон, а возле него можно будет разбить сквер. И, наконец, такое решение снизит затраты и сохранит парковую растительность старого бульвара, что особенно важно в условиях южного степного города. Противники С.Э. Дувана настаивали на строительстве здания в восточной части города. Пытаясь доказать, что необходимо строить театр недалеко от жилых домов, они добились пересмотра предыдущих постановлений думы и определили место для театра с юго-западной стороны сквера (ныне парк Караева) [4]. Неизвестно, как долго бы дебатировался театральный вопрос, если бы не состоявшееся 3 мая 1906 года назначение на должность Городского Головы Семена Эзровича Дувана — человека незаурядного, кипучая деятельность которого была направлена на процветание родной Евпатории. Уже 7 сентября того же года через думу проведено решение об ассигновании на постройку театра, помимо пожертвований покойного М.С. Сарача, еще 55 тыс. рублей (всего, таким образом, на постройку театра определялось свыше 80 тыс. рублей). Окончательно выбрано и место для него — между Шакаевским садом и дачами и вынесено решение приступить, за особое вознаграждение, к разработке проекта и сметы расходов [5]. 18 апреля 1907 года Дума уполномочила управу приступить к заготовке строительных материалов и начать подготовительные работы [6]. В результате объявленного конкурса 4 июля 1907 года родились три самостоятельных проекта здания. Их авторами стали городской архитектор Адам Людвигович Генрих, свободный архитектор Павел Яковлевич Сеферов и петербургский инженер С.И. Минаш. Поскольку для экспертизы проектов не удалось привлечь известных российских архитекторов — А.И. Бернардацци (автора Свято-Николаевского собора - М.Б.) из Одессы и Н.П. Краснова (автора Ливадийского дворца -М.Б.) из Ялты, анализ проектных работ был произведен самим С.Э. Дуваном совместно с его родным братом, антрепренером Киевских театров И.Э. Дуваном-Торцовым (владельцем евпаторийской гостиницы "Дюльбер" - М.Б.). Проект С.И. Минаша был отклонен из-за грандиозных размеров постройки и непосильных затрат на его воплощение. Тогда же евпаторийским архитекторам было предложено разработать новый совместный проект с учетом всех высказанных замечаний: театральный зал должен вмещать до 600 человек, для здания предусмотреть удобное расположение лестниц и подсобных помещений, фасад оформить и выполнить в новогреческом стиле из местного материала. Потерянная архитектура. Гостиница 'Дюльбер' Между тем проектанты следовали различным принципам архитектуры: гражданский инженер А.Л. Генрих (вероятно, выпускник Института гражданских инженеров в Петербурге) был сторонником весьма популярного в то время стиля «модерн», а П.Я. Сеферов, окончивший архитектурное отделение Московского училища живописи, ваяния и зодчества, являлся представителем академической школы, продолжавшей традиции русского классицизма. Тем не менее, архитекторам удалось органично дополнить друг друга, что отразилось в облике театрального сооружения. Переработанный совместный проект был подготовлен в рекордно короткий срок — менее чем за месяц, и уже 3 августа 1907 года дума приняла решение о начале строительства на следующих условиях: 1. Театр возводить хозяйственным способом, придерживаясь сметы в 75—80 тыс. рублей. 2. Принять к исполнению, утвердить проект и поручить постройку здания, равно как и наблюдение за всеми работами, его авторам. 3. Назначить архитекторам вознаграждение в размере 4% от общей стоимости строительства (1,5% А.Л. Генриху и 2,5% П.Я. Сеферову). 4. Избрать исполнительную комиссию в составе трех человек и поручить ей совместно с Управой сдавать отдельные работы фирмам и лицам, в случае необходимости пригласить специалистов для устройства сцены и декораций [7]. Фасады здания по проекту оформлялись в присущем П.Я. Сеферову «неоклассическом» стиле: центральный восьмиколонный портик (по четыре сдвоенных колонны с капителями композитного стиля поверх мощных столбов нижнего этажа) венчался фронтоном, украшенным акротериями (рис. 1). Такие же опоры и того же ордера поддерживали перекрытия смотровых балконов по сторонам главного входа. Силуэт фасада разнообразят две башенки и фигурные чаши. Над основным объемом здания возвышается сценическая коробка, фронтоны которой украшают две женские фигуры, олицетворяющие муз. Из основного контура сооружения по сторонам выступают ризалиты, оформленные в виде антовых храмов со своими небольшими фронтонами. Глухие боковые стены были разделены горизонтальными врезными линиями. Здание строго симметрично, его план геометрически прост и удобен, в нем предусмотрены все необходимые подсобные помещения, включая буфет, мастерскую художника-оформителя и другие службы. В планиметрическом отношении и в оформлении бокового фасада у евпаторийского театра много общего со схемой театра 1896 года в Нижнем Новгороде архитектора В.А. Шретера [8]. Евпаторийское театральное здание — четырехъярусное, рассчитано на 630 мест (партер — 312, бельэтаж с ложами — 134, галерея —134). Правда, для реализации задуманного проекта город не обладал необходимыми средствами, а пожертвованная сумма была недостаточной. Однако и в этой ситуации С.Э. Дуван нашел выход: добился в самых высоких правительственных кругах уступки Управе практически за бесценок (да еще и в рассрочку на 20 лет) участка казенной земли в 2000 десятин [9]. От продажи ее под частную застройку для новых городских кварталов, цена которых в связи с планируемым сооружением театра резко возросла, городской бюджет в ближайшие два года получил 200 тыс. рублей, за счет которых и финансировалось строительство.  Поперечный разрез по линиям C-D, E-F и общий план местности в проекте театра Евпатории

Поперечный разрез по линиям C-D, E-F и общий план местности в проекте театра Евпатории

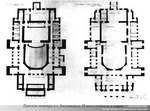

План подвала и партера в проекте театра в Евпатории

План подвала и партера в проекте театра в Евпатории

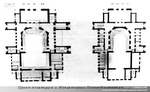

План бельэтажа и галереи в проекте театра в Евпатории

План бельэтажа и галереи в проекте театра в Евпатории

После столь успешного преодоления вполне естественных для небольшого уездного города трудностей городская управа приступила к заключению договоров на исполнение необходимых работ с конкретными подрядчиками. По интервалу и последовательности их заключения мы можем достаточно точно судить о том, как успешно протекало само строительство. 25 ноября 1907 года было заключено соглашение на производство строительных работ с каменщиками В. Смурыгиным и Г. Власенко. В этом соглашении предусматривалось использование разного строительного материала для каждого яруса здания: фундаментные стены подвального этажа возводились из бута на цементном растворе, стены первого этажа и перемычки из белого сарматского известняка, второго и третьего — из желтого мамайского камня. Все наземные кладки возводились из отборного средкового камня на известковом растворе. Устройство парового отопления и вентиляции низкого давления на оптовую сумму 13 500 рублей взял на себя некий П.Н. Кашдаков. Причем при любой погоде внутри здания вся система должна была удерживать температуру не ниже 16-17 градусов. Изготовление мозаичных ступеней из белого мрамора и французского цемента «Ляфарш», мозаичных площадок с фризами и без них такого же материала с добавлением цветного мрамора в соответствии с договором от 12 февраля 1908 года досталось В.П. Ставрову. Водопроводные работы по договору от 12 февраля 1909 года выполнены в местной мастерской З.И. Гимельфарба. Соглашение на проведение внутренних штукатурных и малярных работ были заключены 1—2 марта 1909 года. Внутренние и наружные лепные, гипсовые, мастичные и цементные работы обязался к 15 июля 1909 года исполнить Д.Л. Вейнберг по эскизам, представленным архитекторами на общую сумму 3 799 рублей. В договоре назван лепщик Нежданов и говорится об обязательстве привлечь еще одного художника-скульптора. Высказано предположение, что его фамилия Жуков. К 1 августа 1909 года декорации, по предложенному архитекторами перечню, были написаны художником И.А. Суворовым. Для партера театра закуплены самые современные в то время сидения «Тонет», называемые «Апраксин». Вероятно, строительство театра шло настолько успешно, что в очередном издании популярного путеводителя Г. Москвича за 1909 год было объявлено о сооружении к летнему сезону лучшего в Крыму театрального здания [10]. Однако чем ближе к завершению подходили работы, тем большее сопротивление их проведению оказывала группа гласных — постоянных недоброжелателей Городского Головы. Они обвиняли его в чрезмерном расходовании на свое любимое детище добытых им же городских средств, использовали каждый повод для публичных нападок на С.Э. Дувана и распространяли в городе и в печати слухи о каких-то чрезвычайных расходах на сооружение театра, достигавших будто бы 200—300 тыс. рублей [11]. В такой ситуации в процессе более чем двухлетнего строительства и в связи с необходимостью сокращения затрат пришлось несколько отступить от первоначального замысла архитекторов, что, безусловно, в какой-то мере снизило архитектурную выразительность постройки, но вместе с тем здание приобрело более строгие очертания. Прежде всего, со всех фасадов были убраны колонны, что, естественно, потребовало и других достаточно существенных изменений в проекте. Так как пришлось отказаться от дорогостоящих опор, то исчез и фронтон главного фасада: от задуманного портика остался лишь балкон на четырех массивных столбах. По всей видимости, создатели театра до последнего момента сохраняли надежду исполнить фасад по первоначальному замыслу. Именно этим можно объяснить, что фронтон не был перенесен из проекта на лицевой фасад здания, как, например, в близком по времени Мюнхенском театре (1901 год, архитектор М. Литтман), фасад которого в общих чертах очень напоминает евпаторийскую постройку. Более или менее удачно удалось заменить колонны квадратными в сечении столбами на смотровых балконах по сторонам вестибюля. Аналогичные перемены коснулись и оформления ризалитов, лишившихся венчавших их деталей. Однако и до настоящего времени сохраняется возможность воссоздать фронтон, опирающийся на четыре сдвоенные колонны, как это задумали архитекторы. Безусловно, все эти отступления в какой-то мере обеднили сооружение, но не снизили (хотя и упростили) целостность его объемного восприятия. В нем с полной очевидностью проступает конструктивная основа постройки и вполне угадывается ее внутренняя структура. Вместе с тем архитекторы, прежде всего А.Л. Генрих, постарались украсить здание не предусмотренными ранее разнообразными декоративными деталями в духе популярного тогда архитектурного стиля «модерн», прикрыв ими слишком выступавшие элементы конструкций. Именно в этом особенно ярко проявился профессионализм создателей театра, в крайне затруднительных и независящих от них обстоятельствах они сумели придать всему сооружению привлекательный вид. На фасадах постройки появились украшения: дорийские каннелюрованные полуколонны между окон, разнообразные маскароны, медальоны, фризы, украшенные овами и триглифами, декоративные вазы и башенки на кровле, сандрики на фигурных кронштейнах. В средней части постройки протянулся майоликовый фриз с «набегающей волной» темно-зеленого цвета — вот тот неполный перечень архитектурно-декоративных вставок, использованный в экстерьере театра. С наибольшими трудностями архитекторы столкнулись в наружном декорировании заметно выступающей из основного объема здания сценической коробки. Она украшена двумя высокими «светильниками» на четырех тонких ножках с литой из цемента имитацией пылающих языков пламени, к которым были подведены дымоходы, и во время отопительного сезона из этих «светильников» действительно поднимались искры. Под карнизом фронтона сценической коробки расположен фриз из темно-зеленых триглифов и метоп, под ними протянут профилированный архитрав. Оригинально была обработана поверхность стен: она разлинеена на чередующиеся узкие и более широкие полосы. Штукатурка на первых расчерчена сплошной волнистой линией, на вторых — строго вертикальными бороздами; на продольных стенах сценической коробки разметка повторяла скат кровли. Такой, казалось бы, нехитрый рисунок в сочетании с гладкими промежутками стен, пилястр и лопаток, темным цоколем из диабазовых плит и упомянутым выше майоликовым фризом создал тот удачный фактурный контраст, разнообразную игру света и тени, которыми так отличается театр от окружающей его застройки. Если к сказанному добавить умело подобранный колер штукатурки — бледно-желтый со слабо-зеленоватым оттенком, то можно признать, что здание в целом выглядит весьма импозантно и своим теплым поглощающим солнечный свет тоном сразу притягивает к себе. С особой тщательностью был отделан зрительный зал, обладающий прекрасной акустикой и лишенный, с нашей точки зрения, каких-либо видимых недостатков. В его оформлении была широко использована лепная отделка, изготовленная по эскизам самих архитекторов. Особой красотой выделяется сценический портал с его геометрическим орнаментом. Зал при относительно скромных выразительных средствах, без применения дорогостоящих материалов и позолоты, вполне может служить примером архитектурного совершенства. Не удивительно, что Евпаторийский городской театр пользовался особой популярностью у столичных трупп, охотно гастролировавших в Евпатории. Зрительный зал членился на три яруса — партер с двумя ложами (одна для Городского Головы, вторая директорская); бельэтаж с ложами и галерка. Относительно небольшие размеры создавали исключительный уют и камерность театра. Балконы были украшены лепными медальонами с изображением известных российских драматургов и писателей. Соответствующим образом, вероятно, был расписан и потолок. Однако в 50-е годы XX века он был закрашен и расписан заново без какой-либо предварительной фиксации росписи. Получить представление о его первоначальной композиции теперь можно только в процессе целенаправленных реставрационных работ. Влияние стиля «модерн» особенно ощущается в отделке здания. Эти черты проявились в украшении театра: башенки над пилястрами главного фасада с нарочито подчеркнутым энтазисом колонн, поддерживающих каждую из них, и уплощенным эхином капителей (стволы их в верхней части каннелюрованы, в нижней гладкие); чисто декоративные псевдоколонны в простенках между окон, триглифы, маскароны, нотные знаки, фантастические грифоны, разнообразное оформление оконных наличников и многое другое. Но с особой выразительностью «модерн» проявился в фактуре и окраске стен. В конструктивном отношении театр Евпатории может служить примером строгого подчинения плана здания его функциональному назначению — ему присуща несвойственная «модерну» в целом геометрически четкая форма — симметрично-осевое построение, прямые углы и линии, строгий вертикализм поверхностей и, наконец, явно бросающаяся в глаза статичность постройки. В итоге внесенных в ходе строительства изменений в проект Евпаторийский театр из неоклассической постройки превратился в яркий образец антикизированного модерна, характерного для юга России, особенно Крыма с его культурными традициями, пропитанными античными реминисценциями. Театральное здание г. Евпатории было обнесено оградой. На ее каменном основании возвышалась металлическая решетка, состоящая из стержней с острым навершием и связывающим их стилизованным меандром. В советское время ограда была снята и перенесена в новое место — ботанический сад. К счастью, она не погибла и находится там до настоящего времени. «В действительности постройка театра, вместе с освещением и оборудованием, мебелью и декорациями» обошлась городу в 180 тыс. рублей, из которых 150 тыс. было ассигновано Городской Думой, а остальные средства завещаны М.С. Сарачем. Правда, М.М. Ефет, сменивший на посту Городского Головы С.Э. Дувана, как и другие его недоброжелатели, приводят цифру в 240 тыс.руб. [12]. 20 апреля 1910 года, на Пасху, состоялось торжественное открытие Евпаторийского городского театра оперой М.И. Глинки «Жизнь за царя» в исполнении артистов Мариинского театра (на самом деле первой на сцене евпаторийского театра выступала труппа Медведева - М.Б.). Представление неоднократно прерывалось бурным выражением верноподданнических чувств. Об этом Таврический губернатор В.В. Новицкий сообщил министру внутренних дел, а тот, в свою очередь, лично императору. Николай II на докладе П.А. Столыпина собственноручно соизволил начертать: «Искренно всех благодарю». На праздничном мероприятии С.Э. Дуван в своей приветственной речи, по существу, продолжил полемику с оппонентами, упрекающими его в расточительстве при строительстве театра. Главный довод его состоял даже не в культурной целесообразности данного заведения, а прежде всего в том, что «подобные театру общественные здания строятся не для одного только настоящего поколения, а для многих и многих поколений будущих…». В то же время и с точки зрения экономики благосостояние города целиком зависит от увеличения притока курортников, а этому в немалой степени способствует организация досуга отдыхающих [13]. Создатели театра и жертвователи средств не были обойдены вниманием: их имена запечатлены на специальной мемориальной доске, к сожалению, не сохранившейся до наших дней. Там же указаны сроки строительства и понесенные затраты [14]. Виртуальный тур по Театральной площади Евпаторийские театр сразу приобрел популярность в стране. Управа накануне его открытия и вскоре после этого была буквально завалена телеграммами и письмами с предложением об аренде театрального здания, запросами на выступление театральных и балетных трупп (к примеру, императорских театров — с режиссером Долиновым, Санкт-Петербургского балета, Московского Художественного театра и других). У городских властей появилась возможность выбирать наиболее приемлемые для Евпатории варианты. Число же спектаклей в год, согласно контрактам с антрепренерами, равнялось 120; в летний курортный период театр работал ежедневно. Такой расцвет театральной жизни заставил корреспондентов южнорусских газет ставить вопрос о предоставлении им постоянных мест в зале для регулярного освещения постановок в прессе. Театральная комиссия ходатайствовала перед Думой о предоставлении таковых Городскому Голове (ложа), одному из членов Управ и самой комиссии и, наконец, для печати «Южным ведомостям», «Крымскому вестнику» и «Евпаторийским новостям». На самом берегу моря, в квартале между улицами Дувановской и Гоголя, в 1911 году артистом МХТа И.Э. Дуван-Торцовым была открыта самая роскошная гостиница в Евпатории — «Дюльбер». Потерянная архитектура. Гостиница 'Дюльбер' Оформлена она в изысканном театральном вкусе. В ней предпочитали останавливаться театральные знаменитости России — в 1915 году К.С. Станиславский, В.И. Качалов и многие другие. В 1912—1916 годах в Евпатории существовала артистическая «земледельческая колония», основанная Л.А. Сулержицким, другом и помощником К.С. Станиславского. Концертами, спектаклями и выступлениями в городском театре артисты МХТа зарабатывали деньги для строительства небольшого дома в районе Евпаторийского маяка. Мы, не сомневаясь, должны признать, что здание театра и до настоящего времени является самым ярким памятником архитектуры. Недаром не так давно ему присвоен статус памятника национального значения. Он стал архитектурной доминантой нового современного города: именно возле театра образовалась главная площадь, пропорции которой были изначально обозначены на генеральном плане Евпатории. Евпаторийская городская библиотека Важным этапом в формировании площади стало сооружение в 1911—1913 годах с ее восточной стороны городской публичной библиотеки имени императора Александра II. Она была построена в стиле неоклассицизма за счет личных средств все того же С.Э. Дувана и по проекту известного уже нам П.Я. Сеферова. Чуть севернее — два жилых дома, спроектированных А.Л. Генрихом, в которых без труда узнается архитектурное направление модерн. Здесь уже ничто не препятствовало индивидуальному творчеству, как, например, в достаточно искусственном их соавторстве в проектировании театрального здания, определившем некую его эклектику. История как бы специально на небольшом клочке евпаторийской земли связала в единый узел их совместный и индивидуальные проекты, их имена, а заодно и добрую память о С.Э. Дуване. К сожалению, вскоре наступившее лихолетье не позволило закончить архитектурное обрамление театральной площади. В статистическом справочнике «Города России в 1910 г.» замечено: «По абсолютному числу городов, имеющих постоянные театры, на первом месте из губерний следует считать Таврическую (10 городов)» [15]. Кстати, интересующий нас объект начал действовать на год раньше, чем новый театр в губернском городе Симферополе. В очередном выпуске за 1912 год путеводителя Г. Москвича Евпаторийский театр назван красивейшим после Одесского на юге России и одним из лучших «как по архитектуре, так и по внутреннему устройству и оборудованию сцены» [16]. И это при том, что население уездного города составляло всего около 30 тыс. человек. В годы гражданской войны артисты во главе с В.И. Качаловым, отправившиеся на гастроли в Харьков, вернулись в Евпаторию и стали давать концерты, сбор от которых шел в пользу детей-сирот. В этих спектаклях принимали участие О.Л. Книппер-Чехова, Н.Н. Литовцева, В.И. Качалов и др. Евпаторийский театр одним из первых увидел рождение непревзойденной Фаины Раневской. Возведение театра в Евпатории — не кратковременный и не единственный эпизод в жизни города, а одно из проявлений, хотя и самое яркое, того градостроительного и курортного развития, которое переживал город на рубеже веков. Этот феномен «Евпаторийского чуда» еще предстоит изучить как с экономической, так и с исторической точек зрения.

1. Кутайсова М.В., Кутайсов В.А. Евпаторийский театр // Брега Тавриды. — 1994.

— № 5. — С. 196—203; они же: Євпаторійський театр // Архітектурна спадщина

України. — Київ, 1995. — С. 206—216. Настоящая публикация дополнена рядом уточнений,

внесенных авторами в текст, а также их желанием сделать публикацию более доступной

широкому кругу читателей. Список сокращений ГААРК — Государственный архив в Автономной Республике Крым. ПЕГД — Постановления Евпаторийской Городской Думы. По материалам http://www.commonuments.crimea-portal.gov.ua/

На карте Евпатории (режимы "Схема", "Спутник"

и "Гибрид" не совсем точно совпадают между собой):

|

Группа сайтов

|

|||

|